今日は自分自身の備忘録でブログを更新させていただきます。

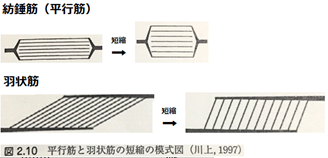

肉離れのことについて調べていると、よく出てくるのが「羽状筋」での受傷が多いということ。以下の模式図は、羽状筋における遠心性収縮による筋腱移行部損傷を模式化したもので、実際に様々な肉離れの症例を検討してみると、筋の近位や遠位の筋腱移行部、または腱膜への移行部で損傷していることが多い(奥脇 2006)、といわれております。

う~ん。

羽状筋は人体の骨格筋の中ではどこが羽状筋なのでしょうか?

色々見ていても明確に書いてあるものがなかなかなかったのですが、

ありました!

「骨格筋の構造・機能と可塑性―理学療法のための筋機能学―」

羽状角に関する参考データの一覧を発見!

骨格筋の構造・機能と可塑性―理学療法のための筋機能学― より抜粋

角度の違いはあれど大半の筋肉が羽状角を有しており、人間の骨格筋の羽状角は5~25°と言われております。一方で羽状角が0~5°までの筋は紡錘筋(平行筋)と言われ、上記文献の一覧表に載っている、上腕二頭筋の羽状角は0°でまさに平行筋でした。以下の図のように紡錘筋(平行筋)は収縮する力をロスなくダイレクトに伝えやすいのです。一方羽状角を要する羽状筋では力のベクトルが斜め向いているので筋線維から腱に向かっての力の伝達効率はやや落ちます。(羽状角0°:筋線維➡腱へ力の伝達効率100%だとしら、羽状角30°:筋線維➡腱への力の伝達効率 約87%になる)

それなら、全身平行筋のほうがすごく効率いいんじゃないの?となりますが、欠点として、筋短縮時に紡錘筋(平行筋)は構造的に場所をとりすぎちゃっております。一方、羽状筋ですが、ほとんど筋面積は変わらない利点があります。

人体という限られたスペースでこれだけ多くの筋肉を配列させてなおかつ効率的に筋パワーを発揮させようと思ったら、平行に並べるばかりでなく、斜め方向にも配列させて、スペースを効率よく使う必要があるようです。

ただ羽状角が45°以上になると力の伝達効率低下の影響が顕著になり、筋の生理学的横断面積が増加しても筋力が低下してしまう(川上、1997)との報告があるので知っておく必要がありますね~。

それにしても、人体の構造は進化の過程でこのようになったのでしょうけども、ホント知れば知るほど恐ろしく精密で緻密なつくりになっており、勉強してもしてもしきれないです…。

今回のポイントとしては

1.人体の骨格筋の中でも羽状筋は5°-25°の羽状角を持つ筋肉。

2.羽状角は45°を越えると生理学的筋断面積が増えても筋力(筋の伝達効率)が低下する。

肉離れを考えると、一覧表の中にある、「筋線維長」と「生理学的断面積」この辺も非常に大事なポイントになってくるみたいです。その辺は、次回に持ち越しさせてください!

次回は「筋線維長」と「生理学的断面積」をみていきたいと思います。

コメントをお書きください

一心不乱 (日曜日, 19 5月 2024 23:57)

画像の三角筋の筋線維長は誤字ですか?

長すぎるように感じます。

Higuchi鍼灸院 (火曜日, 21 5月 2024 19:12)

一心不乱 さま

ご返信遅くなりました。

たしかに…!しかも圧倒的に長いですね(-_-;)

おそらくこれは誤字・誤植だと思われます。

御指摘いただきありがとうございます。